文化是民族的魂,文创力量正在华夏大地的各个角落,推动着中华优秀传统文化实现创造性转化与创新性发展。从“朕知道了”纸胶带到考古盲盒,博物馆文创在社交媒体掀起阵阵风潮。究竟一件博物馆文创产品是如何诞生的?各大博物馆文创的掌门人们又有着怎样的奇思妙想?

逛展览·跳进爱丽丝的兔子洞!

拆盲盒·动手体验鎏金工艺

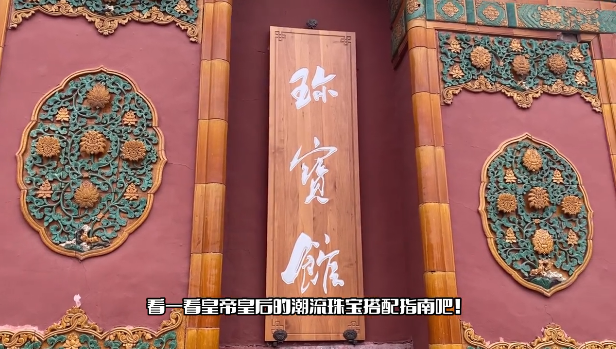

逛展览·皇帝皇后的搭配指南!

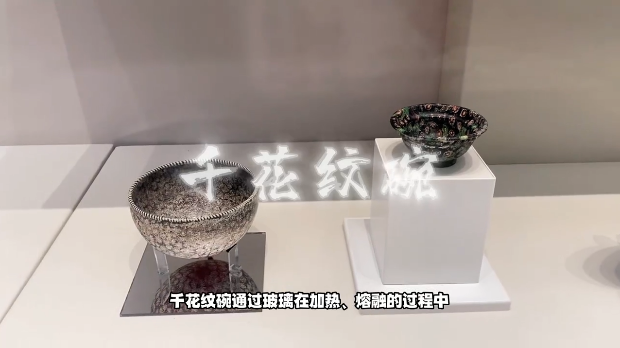

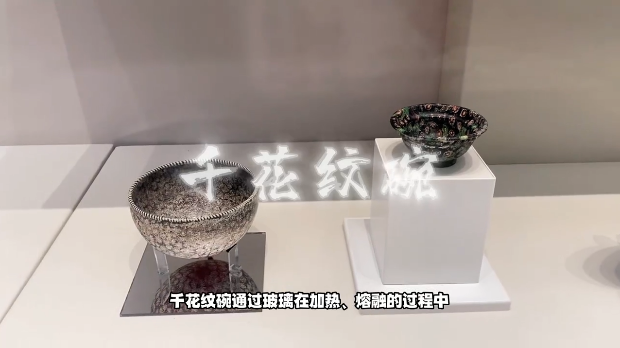

逛展览·遇见花样玻璃艺术

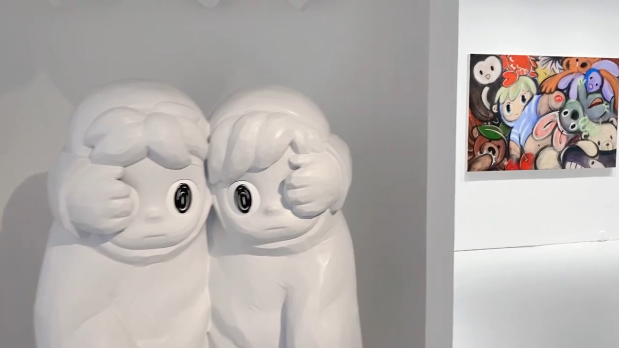

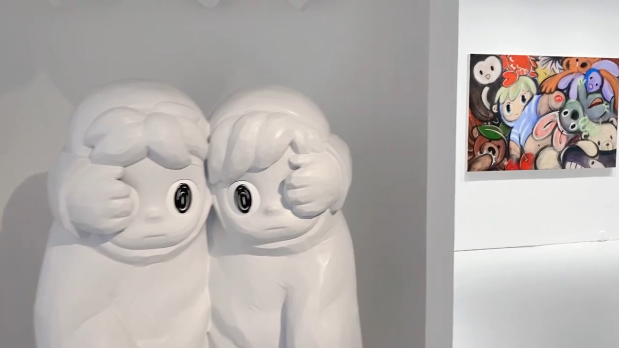

逛展览·梦游一场潮玩展

探店·当老字号遇见国潮文创

文化是民族的魂,文创力量正在华夏大地的各个角落,推动着中华优秀传统文化实现创造性转化与创新性发展。从“朕知道了”纸胶带到考古盲盒,博物馆文创在社交媒体掀起阵阵风潮。究竟一件博物馆文创产品是如何诞生的?各大博物馆文创的掌门人们又有着怎样的奇思妙想?